今回は、【首肩こりに重要な神経の話】をテーマに詳しく解説していきます。このブログでは、SEO対策として「首肩こり」「首の痛み」「頭痛」のキーワードを適切に使用しながら、首肩こりに関わる神経の重要性についてお伝えします。

首肩こりに重要な神経の話

こんにちは!首専門 ちめぐり整体院のブログにいらしてくださり、ありがとうございます。日々の生活の中で、首肩こりや首の痛みに悩まされている方も多いかと思います。実は、こうした不快症状の背後には重要な神経が関与していることが少なくありません。今回は、首肩こりや首の痛み、そして頭痛に関連する神経について詳しくご紹介します。

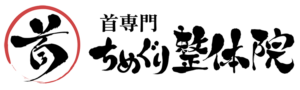

首肩こりに関わる主要な神経

1. 大後頭神経(だいこうとうしんけい)

大後頭神経は、首の後ろから後頭部にかけて走る神経です。この神経が圧迫されると、後頭部や首の後ろに痛みが生じ、「大後頭神経痛」とも呼ばれる症状になることがあります。この痛みは、長時間のデスクワークや不良姿勢、ストレスなどが原因で引き起こされ、「首肩こり」や「頭痛」を伴うことが多いです。

2. 頸神経叢(けいしんけいそう)

頸神経叢は、第1から第4頸椎から出る神経の束で、肩や首、上背部に感覚を供給しています。これらの神経が圧迫されたり炎症を起こしたりすると、「首の痛み」や「肩こり」を引き起こすことになります。

3. 横隔神経(おくかくしんけい)

横隔神経は、頸椎(C3、C4、C5)の神経根から出ており、横隔膜の運動を制御しています。この神経が刺激されると、呼吸が浅くなり、全身の酸素供給が低下することで「首肩こり」や「頭痛」を引き起こすこともあります。

神経と首肩こりの関係

1. 神経圧迫による痛み

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用、不適切な姿勢は、筋肉や靭帯に負担をかけ、神経を圧迫することがあります。これが首の痛みや肩こり、さらには頭痛の原因となります。また、ストレスも筋肉の緊張を引き起こし、神経圧迫を助長します。

2. 血行不良

神経が圧迫されると、血行も悪くなります。血行不良は筋肉の疲労回復を妨げるため、首肩こりや首の痛みの回復を遅らせることになります。血行が悪い状態が続くと、慢性的な痛みや頭痛が引き起こされやすくなります。

3. 筋肉の連動

首や肩の筋肉は複雑な連動関係にあり、一部の筋肉が緊張するとその他の筋肉にも影響を与えることがあります。神経が関与することで、これらの緊張が持続しやすくなり、首肩こりや首の痛み、頭痛を引き起こします。

首肩こりの改善方法

1. 適切な姿勢の維持

日常生活での姿勢を意識し、デスクワークやスマートフォンの使用時にはこまめに姿勢を正すことが大切です。背筋を伸ばし、肩をリラックスさせ、画面の高さを目線に合わせるようにしましょう。

2. ストレッチとマッサージ

首や肩は肩甲骨の硬さによりコリが誘発されます。肩甲骨のストレッチとマッサージを行うようにしましょう